Support de débat pour la réunion du 18/12/2022 à 14h00 sur https://meet.jit.si/decroissance

Critique objective de la croissance, par Christian Laurut – Chronique n°12 – Rubrique : L’impasse sanitaire – Sujet : Qu’est-ce que la santé ?

Lors des chroniques précédentes, nous avons identifié les impasses physique, comptable, et financière dans lesquelles les gestionnaires de la société industrielle croissanciste ont entraîné les citoyens du monde, impasses constituant des éléments intrinsèques de la croissance, c’est à dire situés à l’intérieur d’elle même, comme relevant de son essence propre. Nous allons nous attacher maintenant, en poursuivant cette série de critiques objectives de la croissance, à mettre en lumière des éléments extrinsèques de la croissance, c’est à dire des représentations et manifestions a priori extérieures à son essence constitutive, mais directement reliées à elle, nous semble-t-il, en tant que conséquence directe de son existence.

Du même coup, notre regard se portera directement sur l’espèce humaine, en proie à une mutation accélérée du type homo sapiens vers celui d’homo industrialis, nous faisant entrer dans un registre moins technique, relevant plus de l’anthropologie sociale, terme aujourd’hui consacré comme devant remplacer celui d’ethnologie apparemment définitivement connoté comme étant dédié à l’étude du comportement des peuples primitifs. Ces considérations qui vont suivre, donc relevant de l’anthropologie sociale, c’est à dire de l’étude du comportement des peuples civilisés, nous conduira à aborder des thèmes de sciences humaines dont le premier, aujourd’hui, traitera de la santé.

Et je débuterais cette chronique en posant une question toute simple : Qu’est-ce-que la santé ?

La santé est classiquement placée au deuxième rang des besoins fondamentaux de l’homme, ou, si l’on préfère, au premier rang des besoins fondamentaux « non organiques » que sont la respiration, l’alimentation et le sommeil, tels qu’ils sont représentés sur des schémas de type pyramide de Maslow.

Mais, dans ce cas d’espèce, la santé de l’homme est reliée à un besoin plus large pouvant être défini comme le « besoin de sécurité », représenté aussi bien par la recherche d’un abri contre les aléas climatiques et les prédateurs naturels (donc pour se protéger de toutes les externalités négatives « naturelles »), la recherche d’un abri contre les agresseurs humains (cad, finalement, pour se prémunir des externalités négatives de l’organisation sociétale) et plus globalement la recherche de protection contre tout ce qui pourrait être susceptible de lui ôter la vie.

Cette acception générique de la santé comme étant l’état d’un homme « restant en vie », nous rapproche immédiatement d’un des motifs les plus couramment énoncés par la philosophie sociale pour expliquer la mise en place d’une organisation collective pendant la période de transition néolithique.

En appui de ce raisonnement, nous nous fonderons également sur les thèses de nombreux philosophes, dont notamment Thomas Hobbes, qui estiment que la justification première de l’Etat et de sa puissance coercitive est la préservation de la vie des individus.

De ce point de vue, le « Prince » (qu’il soit de facture plus ou moins démocratique, mais là n’est pas le problème), n’est reconnu par les masses, c’est à dire obéi, plus ou moins aveuglément, que s’il garantit à coup sûr, la vie de ses sujets. Toutes les autres garanties qu’il pourrait promettre, ne seraient finalement qu’accessoires et secondaires, la garantie de la survie, donc de la santé, serait en définitive la seule qui importe réellement aux yeux du peuple pour lui monnayer sa soumission.

Dès lors, et après avoir entériné cet axiome fondateur de toute organisation sociétale, nous comprenons mieux le sens de certains discours de nos dirigeant qui, en situation par exemple de crise sanitaire de type épidémique, s’exclament : la santé avant tout ! La santé doit être placée au dessus de tout !

Cette affirmation, par son caractère péremptoire : la santé « doit » et terriblement globalisant : au dessus de « tout », se suffit à elle même et n’a pas besoin d’être argumentée, au point qu’il apparaisse superflu même d’invoquer la notion d’intérêt général.

Car, si dans d’autres domaines le recours à l’argument de l’intérêt général, qui rappelons-le est un concept non défini juridiquement, bien que fondant pratiquement tout le droit public français, c’est à dire finalement relevant nommément de l’arbitraire le plus total puisqu’il désigne une option qui est censée s’imposer d’elle même sans qu’il soit besoin de la justifier par une règle écrite à l’avance, ce recours à l’IG qui est généralement utilisé pour couper court à tout débat contradictoire

Eh bien, dans le domaine de la santé, il n’est même pas besoin de brandir la notion fumeuse d’intérêt général, il suffit simplement de déclarer : la santé doit être mise au dessus de tout, pour que personne n’ose dire le contraire, ou même demande à en débattre.

Mais, au fond, qu’est-ce que la santé ?

Cette notion désigne, en principe, un marqueur des fonctions vitales et organiques d’un être vivant, animal ou végétal. Une bonne santé signifiera donc un bon fonctionnement de l’ensemble des membres et organes d’un sujet et, à l’inverse une mauvaise santé indiquera l’existence de déficience dans le fonctionnement de tout ou partie de cet ensemble.

Face à cette définition qui, nous semble-t-il, ne souffre pas de contestation, une première question se pose : si nous prenons la peine de définir ce qu’est une mauvaise santé et ce qu’est une bonne santé, ou se situe donc le juste milieu, c’est à dire : une santé normale ?

Une première option de réponse à cette question serait de considérer qu’en matière de santé la normalité n’existe pas, ce qui reviendrait à dire qu’il n’existe pas de grille de critère définissant la santé normale d’un individu (animal ou végétal), autrement dit que nous ne savons pas, que personne ne sait, ce que c’est que la santé et que nous ne sommes pas en mesure de distinguer une bonne santé, d’une mauvaise santé.

Une deuxième option de réponse à la question de savoir ce qu’est une santé normale, serait au contraire d’affirmer qu’une santé normale, c’est une bonne santé et, donc par voie de conséquence qu’une mauvaise santé, c’est une santé anormale.

Cette distinction revêt toute son importance car elle nous amène à une évaluation de la santé de nature écologique, l’écologie étant comme vous le savez tous, une science s’étant donné pour objectif d’étudier les lieux et conditions d’existence des êtres vivants et les relations qu’ils entretiennent, ou qu’ils établissent, avec leur environnement. Cette évaluation écologique de la santé devrait alors édicter sa norme, dans le cadre de son étude des conditions d’existence de l’être vivant, norme ou grille de normes, comme nous l’avons suggéré, permettant forcément de définir un point médian, cad la santé « normale ».

Eh bien, aussi stupéfiant que cela puisse paraître, cette norme, à notre connaissance n’existe pas, pour la bonne et simple raison d’ailleurs qu’aucune instance officielle n’a jugé utile de la produire, le bilan de santé réalisé par le professionnel autorisé ne débouchant que sur un diagnostic de bonne ou de mauvaise santé, mais rarement de santé « normale », cad un bilan présentant, du point de vue de la science médicale un certain nombre de points positifs et de points négatifs.

Cette orientation normative, doublée d’une incitation permanente des pouvoirs publics et des professionnels dits « de santé » au dépistage tous azimuts et à la tyrannie des check-ups visant à culpabiliser et/ou effrayer tous ceux qui ne s’y soumettent pas, ne peut que nous plonger dans la plus grande perplexité car elle revient en fin de compte à identifier la norme au « zéro défaut » de la grille d’évaluation de la médecine autorisée et vise, au final, à la médicalisation systématique de toute la population.

Et pourtant, il existe une définition universelle de « la bonne santé » , inscrite dans au préambule de 1946 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), c’est celle-ci : Etre en bonne santé signifie qu’on n’est pas porteur d’une maladie, ni blessé, mais aussi que l’on se sent en pleine possession des ses moyens physiques et intellectuels.

Cette définition introduit un critère subjectif en terme d’auto-examen clinique qui semble totalement absent des pratiques médicales, tout au moins au sein des pays occidentaux et plus généralement ceux de l’OCDE, ce qui tendrait à prouver qu’elle n’est pas respectée dans son intégralité en tant que principe fondateur, la première prémisse « ne pas être porteur de maladie » ayant pris le pas sur la seconde : « se sentir en forme » afin de pouvoir se rapprocher le plus possible d’une knockisation généralisée de la population par l’application à lettre de la devise : tout bien portant est un malade qui s’ignore.

Dans cette optique, renforcée ou provoquée (?), par la mercantilisation des professions médicales et pharmaceutiques, le plus important n’est pas de « ne pas tomber malade », mais de c’est d’ « avoir les moyens de se soigner lorsqu’on est malade », la notion de maladie étant naturellement étendue au dépistage, à savoir que tout individu peut être déclaré malade, alors qu’il se sent en bonne santé, à la condition que les experts de la profession marchande de la santé apportent des preuves techniques d’anomalies constatées par des moyens de laboratoire, autres que cliniques.

Par voie de conséquence, et à l’appui de cette orientation de la profession autorisée, une savante confusion est entretenue par la communication publique entre dépistage et prévention. Plus que confusion nous devrions même dire synonymie, à tel point que les actions publiques objectivement relevant du dépistage sont officiellement dénommées « campagnes de prévention ».

C’est ainsi que, par un abus de langage regrettable, le dépistage précoce des maladies ayant pour objectif d’engager un traitement curatif avant que des symptômes visibles n’affectent l’individu est dénommé « prévention », alors qu’il a pour effet immédiat, et objectif, de transférer dans la catégorie des « malades » des individus présentant par ailleurs cliniquement tous les signes de bonne « santé » au sens de la définition de l’OMS.

Cette dérive sémantique aboutit même, au final, à rayer carrément du dictionnaire le sens initial du terme prévention et à le remplacer en quelque sorte par le terme de « curation anticipée ».

Au niveau anthropologique, elle tend par conséquent à faire disparaître chez l’homme la notion même de prévention sanitaire, cad la mise en oeuvre d’un ensemble de moyens non médicaux pour éviter de tomber malade, donc de rester en « bonne santé », moyens non médicaux cad finalement de nature écologique, donc relevant des lieux et conditions d’existence de l’homme et des rapports qu’il établit avec son environnement (seule véritable définition de l’écologie, faut-il le rappeler).

Mais il ne faudrait pas croire que ce troc de la prévention contre la curation, même anticipée (ou précoce si l’on préfère), ce véritable curato-centrisme des politiques de santé soit imposé aux populations par les lobbies médicaux et pharmaceutiques, comme certaines théories du complot semblent le suggérer, alimentées en cela, il faut bien le dire, par la marchandisation ostentatoire des professions de santé dans la grande majorité des pays de la planète.

Non, car cette propension est largement voulue, souhaitée et même, d’une certaine manière magnifiée par les masses populaires, créant par là même un véritable fait culturel sur lequel nous aurons l’occasion de revenir dans la conférence consacrée à l’impasse culturelle.

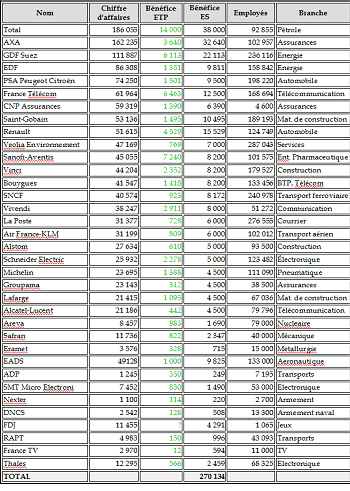

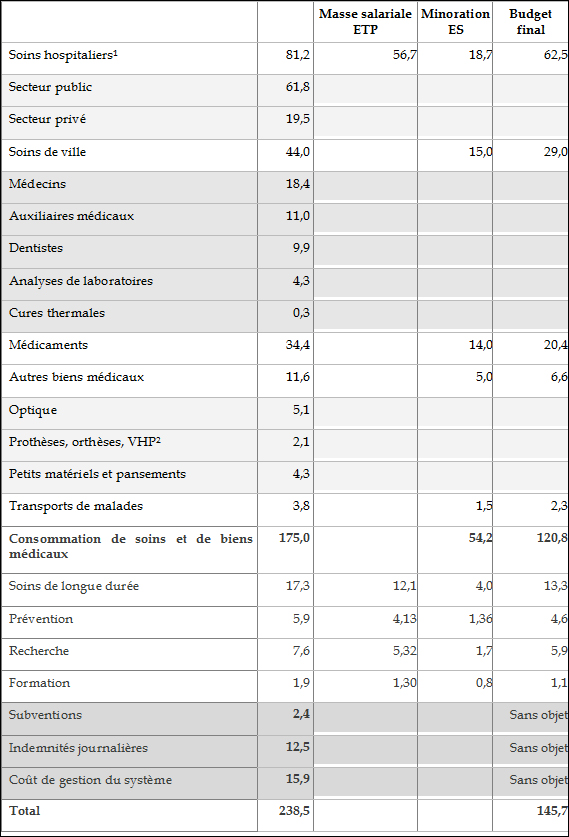

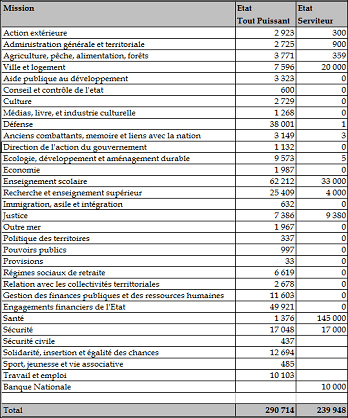

A l’appui de cette affirmation, les chiffres (extraits de l’exemple français) sont sans appel :

D’après une étude de 2018 menée par le LEEM sur le rapport des Français aux médicaments ,

Le LEEM, est LE syndicat des entreprises pharmaceutiques, inscrit en tant que représentant d’intérêts auprès de l’Assemblée nationale et ayant, (pour information que chacun peut interpréter comme il veut), engagé environ 1 millions d’euros au titre de ses activités de représentation d’intérêts auprès du Parlement.

D’après cette étude (menée par l’IPSOS),

Pour ce qui concerne la fréquence de prise de médicaments des français :

48% des français prennent des médicaments tous les jours

Le pourcentage n’était que de 42% en 2012

si on monte à 1 fois/semaine : 66%

Concernant : Indice de confiance envers les professionnels de santé :

- médecin traitant : 95%

- pharmacien : 90% c

- chercheurs : 90%

- Labos : 49% . Le distinguo fictif entre chercheur et laboratoires est extrêmement révélateur du phénomène de révération dont bénéficie le « chercheur » (90% d’indice de confiance) auquel est attaché un sorte de vertu angélique et désintéressée, alors qu’il n’est en réalité que l’employé salarié aux ordres d’un laboratoire pharmaceutique (indice de confiance 49%) engagé dans un processus commercial ordinaire de la société capitalistique et donc en recherche du profit maximal

- Responsables politiques : 12%. cet indice de confiance si bas confirme encore, s’il en était besoin, le désir profond des populations de se référer à une expertocratie, plutôt qu’à leurs représentants, c’est à dire finalement à eux-mêmes puisque ces représentants sont censés être le reflet et la cristallisation du vœu populaire. Nous retrouvons ici une illustration particulière de la fameuse expression d’Ivan Illich : les scientifiques ont remplacé les prêtres, conférant encore un peu plus un caractère religieux aux croyances modernes, ici exprimées par ce terme à résonance technologique d’ « indice de confiance »

Concernant maintenant les « peurs » relatives à la santé, voici ce que dit cette étude :

- Contracter une maladie nouvelle contre laquelle on ne sait pas lutter : 65%

- Devoir prendre un grand nombre de médicaments et avoir des risques d’interactions : 61%

- Etre victime d’une infection contre laquelle les antibiotiques ne sont pas efficaces : 60%

Mais, Malgré ces peurs, liées à l’absorption croissante de médicaments, les gens considèrent tout de même que les médicaments se sont améliorés dans les 20 dernières années : pour plus de 7 Français sur 10 et, de ce fait, leur accordent un indice de confiance très- élevé avoisinant 80%

Dans une autre enquête, toujours pour le LEEM, celle-ci en mars 2020, nous apprenons que plus d’un tiers des Français sont touchés par une ALD (Affection Longue Durée) dont 50% pour les plus de 60 ans, mais tout de même 26% parmi les moins de 35 ans, ce qui montre que la dépendance aux médicaments de synthèse commence à s’installer très tôt dans la pyramide des âges, préfigurant l’obligatoire béquille chimique à partir du 3ème âge.

Concernant enfin les vaccins, qui font actuellement l’essentiel de l’actualité médicale et même de l’actualité tout court dans notre contexte de crise sanitaire mondiale, une autre enquête du 13 novembre 2018, montre que le niveau de confiance des Français reste élevé concernant les vaccins, et stable dans le temps, autour de 70% ce qui laisse préfigurer un engouement massif pour les vaccinations contre le Covid19 et un succès probable des campagnes publiques de vaccination, sans qu’il soit besoin pour les responsables oligocratiques de le rendre obligatoire, les quelques agnostiques, ou opposants, faisant dès lors figure de « mauvais » citoyens.

Bien plus, cette même étude indique que 3 Français sur 4 considèrent les « entreprises du médicament » (notez bien le terme « entreprise ») sont des acteurs essentiels du système de santé, leur attribuant par ailleurs, dans 61% des cas, un rôle économique et sociétal majeur en matière de création d’emplois, ce qui semble confirmer l’idée que la maladie est finalement une bonne chose pour l’économie en général et l’emploi en particulier.

Nous pourrions naturellement multiplier presque à l’infini les chiffres et données statistiques traitant de la question de la santé, mais ce florilège succinct, mais factuel, suffit déjà à en livrer une image saisissante.

Du coup, au milieu de cette épaisse forêt de certitudes massivement adoubées, certaines questions que nous pourrions pourtant juger essentielles, peinent à se frayer un chemin et atteindre la lumière du débat, d’autant que la récente contre-mesure de la théorie du complot (sur laquelle nous reviendrons en détail dans le chapitre sur l’impasse culturelle) vient à chaque fois contrer son avancée putative.

Ce sont toutes ces questions, qui mériteraient d’être posées aux représentants du corps médical et pharmaceutique mais que personne ne pose jamais que nous énuméreons et aborderons la semaine prochaine dans une chronique intitulée : l’impossible débat avec la médecine croissanciste.